Ultima

-

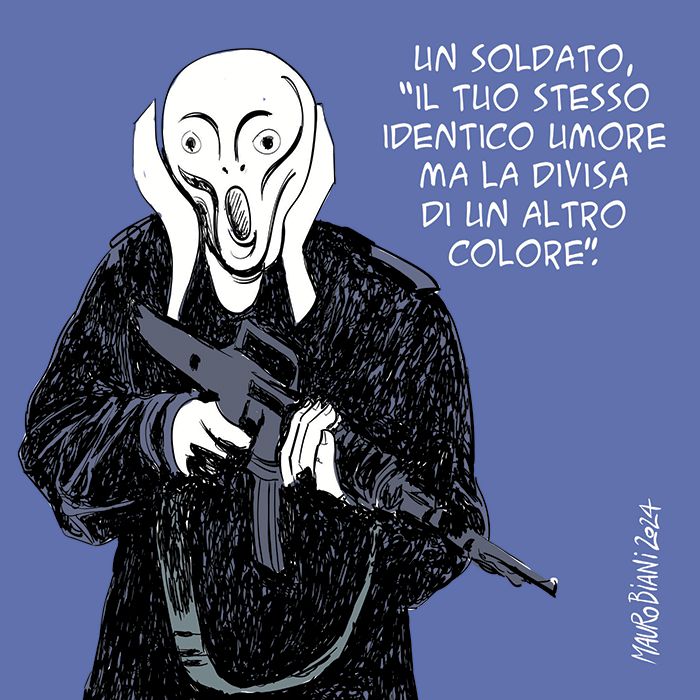

Massa e coscienza. Il rifiuto personale alla chiamata alla guerra mondiale

[Fotogramma dal film Niente di nuovo sul fronte occidentale] Nella celebre opera Massa e potere (Adelphi, 1981), Elias Canetti esplicita il significato della “massa” – oggetto della sua indagine – anche in riferimento alla guerra, svestendo questa pratica sanguinaria di affrontare i conflitti da ogni sovrastruttura ideologica e propagandistica, riconducendola alla sua essenza: nella guerra…

-

Disarmare il virus della violenza. Annotazioni per una fuoriuscita nonviolenta dall’epoca delle pandemie

Chiunque abbia avuto occasione di riflettere sulla storia e sulla politica non può non essere consapevole dell’enorme ruolo che la violenza ha sempre avuto negli affari umani, ed è a prima vista piuttosto sorprendente constatare come la violenza sia stata scelta così di rado per essere oggetto di particolare attenzione. Questo dimostra fino a che…

-

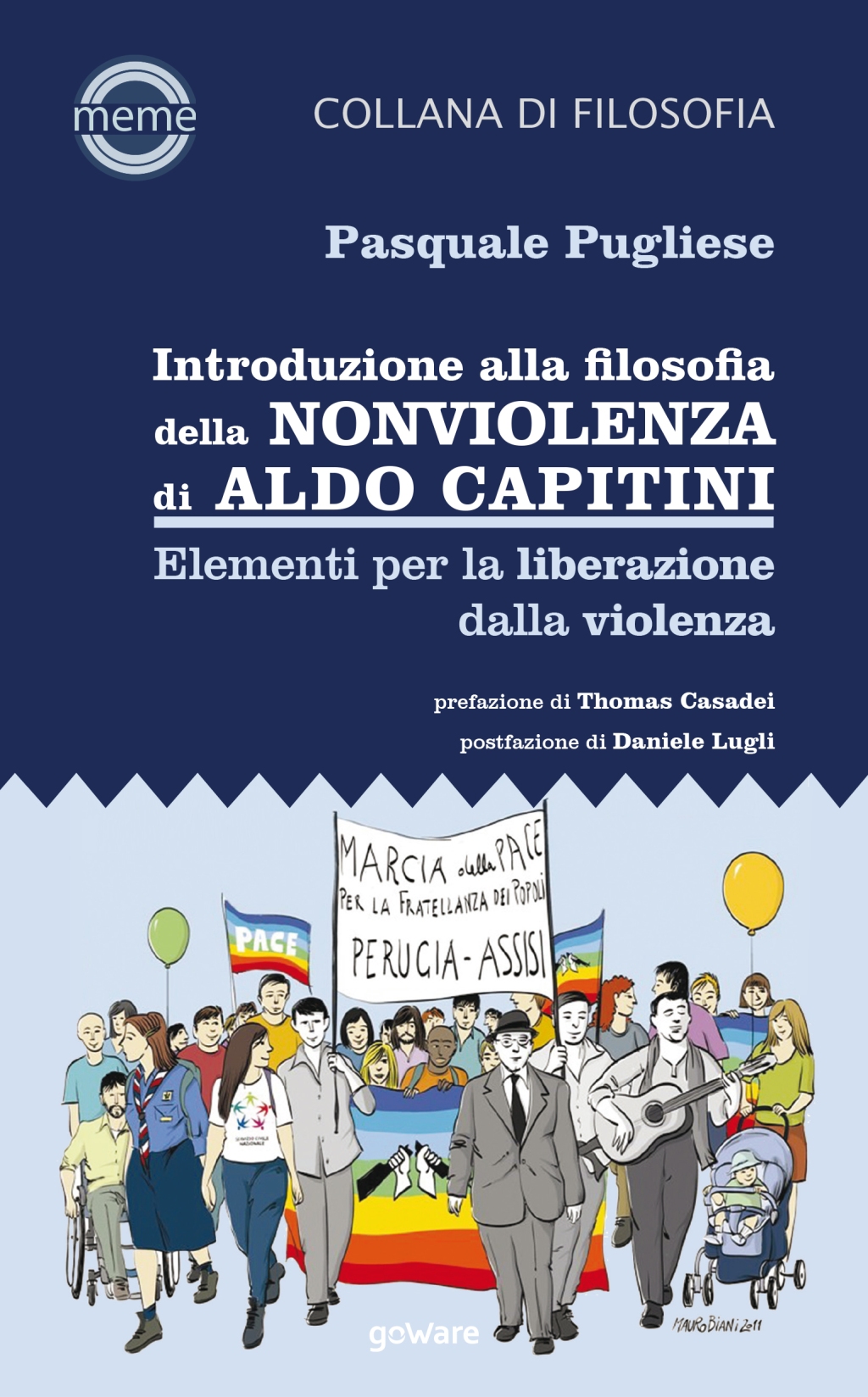

Per la liberazione dalla violenza. Riscoprire il pensiero generativo di Aldo Capitini

Un’introduzione alla filosofia della nonviolenza dell’ideatore della Marcia della Pace. A cinquant’anni dalla morte. E dal ’68 Quando lo scorso inverno ho deciso di riprendere in mano la mia vecchia tesi di laurea in filosofia sull’opera di Aldo Capitini (scritta mentre, da obiettore di coscienza al servizio militare, svolgevo il servizio civile) per riscriverla alla…

In voga

Archivi

Annotazioni per il disarmo, militare e culturale. E per la promozione della nonviolenza